La filière automobile française au bord de la rupture, alerte le Sénat

Considérée depuis des décennies comme l’un des piliers de l’industrie nationale, la filière automobile française traverse une zone de fortes turbulences. Dans un rapport rendu public à l’automne, la commission des Affaires économiques du Sénat dresse un constat sévère : le secteur est engagé dans une crise profonde et systémique, qui pourrait conduire à un effondrement si aucune décision structurante n’est prise rapidement.

La filière représente aujourd’hui environ 350 000 emplois directs répartis sur près de 4 000 sites industriels. En incluant les activités en aval — sous-traitance, distribution, maintenance — ce sont près de 800 000 emplois qui dépendent directement ou indirectement de la santé de l’automobile. Un poids économique majeur, aussi bien au niveau national que dans de nombreux territoires. « L’automobile est la colonne vertébrale de notre industrie », rappelait Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission, lors de la présentation du rapport.

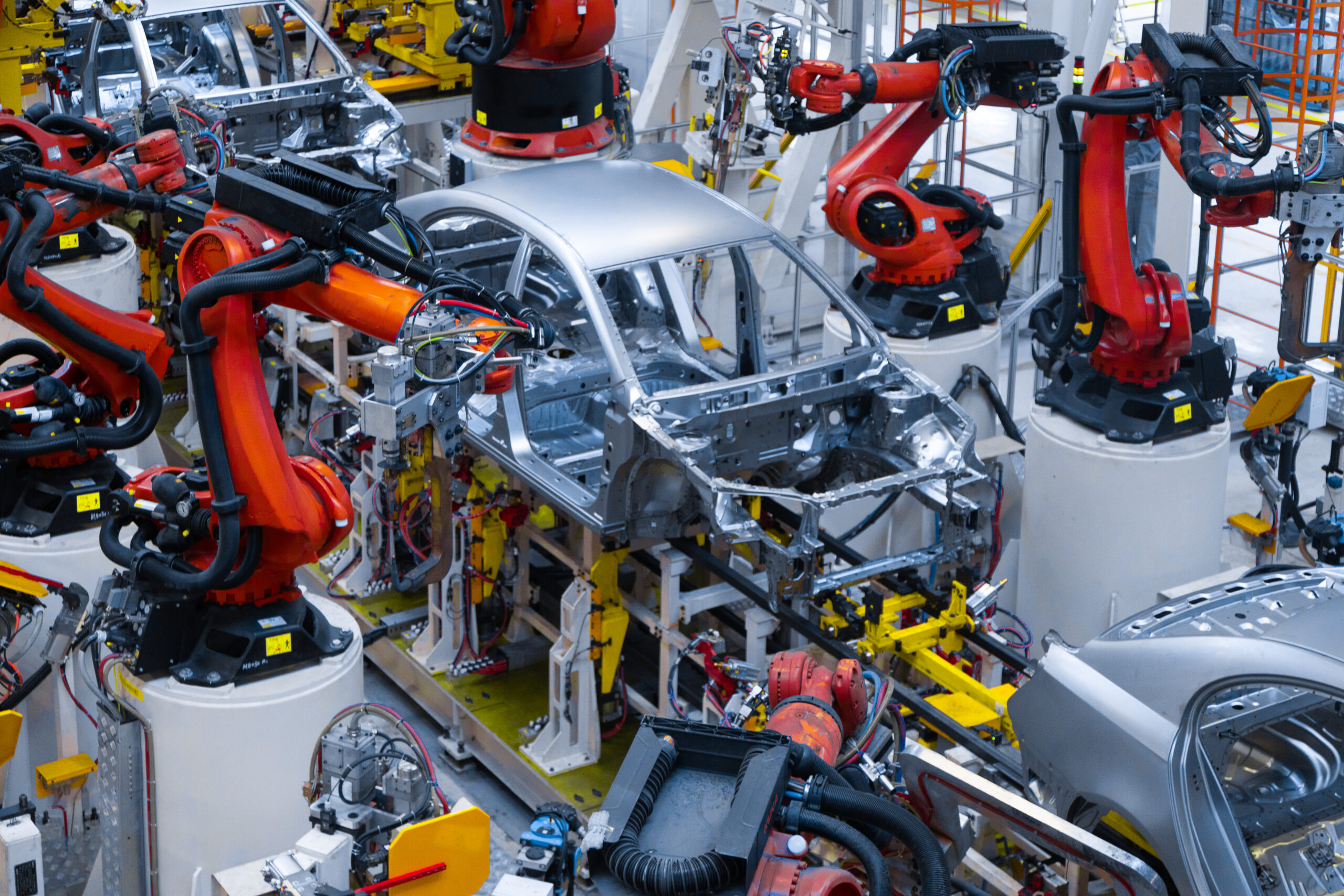

Pourtant, ce socle industriel vacille. Le document parlementaire pointe une accumulation de fragilités : perte de compétitivité, difficulté à s’adapter aux règles européennes, concurrence internationale exacerbée et essoufflement de la demande. Des signaux faibles devenus visibles, notamment avec la mise à l’arrêt temporaire de plusieurs sites du groupe Stellantis à Poissy, Mulhouse et Sochaux. Le constructeur justifie ces pauses par la nécessité d’ajuster sa production face à un marché atone, un phénomène observé simultanément en Allemagne, en Espagne, en Italie ou encore en Pologne.

Au cœur des inquiétudes figure la question de la compétitivité. Pour les sénateurs, la survie du secteur passe par une révision en profondeur du cadre européen. Dominique Estrosi Sassone plaide pour une actualisation du plan automobile européen, un chantier dont le principe a été confirmé par Stéphane Séjourné, vice-président exécutif de la Commission européenne, auditionné au Sénat mi-octobre.

Le rapport dresse également un bilan sombre des deux dernières décennies. Depuis la pandémie de Covid-19, les ventes de véhicules particuliers ont reculé d’environ 20 % en France. À plus long terme, la part française dans la production automobile européenne a chuté de 12 points entre 2000 et 2020. Une érosion attribuée en grande partie à des années de délocalisations vers des pays à bas coûts. Pour Alain Cadec, le risque est clair : sans inflexion rapide, l’automobile pourrait connaître le même sort que la sidérurgie.

Les sénateurs se montrent particulièrement critiques à l’égard des objectifs climatiques européens, et notamment de l’interdiction programmée de la vente de voitures thermiques neuves à partir de 2035. Une échéance jugée trop brutale pour des constructeurs déjà contraints d’investir massivement dans l’électrique, alors même que le marché se contracte. Alain Cadec parle d’une stratégie qui affaiblit l’industrie européenne, plaidant pour un report de cette date, une position également défendue par le chancelier allemand Friedrich Merz.

À cette pression réglementaire s’ajoute une concurrence internationale jugée déloyale. La Chine, devenue le premier producteur mondial de véhicules électriques, inquiète particulièrement les parlementaires. Selon Annick Jacquemet, rapporteure du texte, les exportations chinoises ont explosé en quelques années, portées par une politique industrielle très interventionniste, des subventions massives et des coûts de production nettement inférieurs. Résultat : des véhicules vendus jusqu’à 30 % moins cher que leurs équivalents européens, à qualité comparable.

Dans ce contexte, la commission sénatoriale estime que la question dépasse le seul cadre économique. Il s’agit d’un enjeu de souveraineté industrielle, mais aussi stratégique. Pour éviter que l’Europe ne se contente d’importer des véhicules produits ailleurs, le rapport propose des mesures offensives : droits de douane temporaires sur certains véhicules et composants chinois, exigences renforcées de contenu local et objectif de production européenne de batteries à l’horizon 2035.

La compétitivité passe aussi par l’innovation. Les sénateurs appellent à renforcer les investissements en recherche et développement, à soutenir les gigafactories et à accélérer le développement des logiciels embarqués, devenus centraux dans la valeur ajoutée automobile.

Enfin, le rapport insiste sur l’accessibilité des véhicules. Sans opposer thermique et électrique, les élus soulignent la nécessité de laisser du temps à l’industrie comme aux consommateurs. Le coût d’entrée de l’électrique reste élevé, notamment pour les ménages modestes, d’autant que les constructeurs ont privilégié ces dernières années des modèles plus haut de gamme. La commission recommande donc de flécher les aides publiques vers la production de petits véhicules abordables, de structurer un marché de l’occasion électrique avec un diagnostic batterie certifié et de renforcer les dispositifs de leasing social, en France comme à l’échelle européenne.

Pour les sénateurs, l’urgence est réelle. Sans décisions rapides et coordonnées, la filière automobile française risque de perdre durablement son rôle moteur dans l’économie nationale.