Dette publique : l’alerte de Bayrou contestée par des économistes

Le Premier ministre estime que la charge de la dette dépasse l’Éducation nationale. Une comparaison jugée trompeuse par plusieurs économistes.

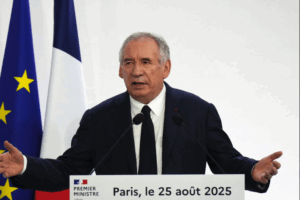

L’avertissement de François Bayrou

À l’approche du vote de confiance du 8 septembre, François Bayrou a mis en avant un constat inquiétant : la France serait au bord du surendettement. Il souligne que la charge de la dette, évaluée à 66 milliards d’euros en 2025, dépasse désormais le budget de l’Éducation nationale. Cette rhétorique vise à justifier la nécessité d’économies drastiques.

Selon le Premier ministre, le remboursement des intérêts devient le premier poste de dépense, devant l’école et les armées. Cet argument, martelé pour illustrer l’urgence, frappe l’opinion publique en plaçant la dette au-dessus des priorités régaliennes. Bayrou entend ainsi dramatiser la situation afin de rallier une majorité autour de sa politique d’austérité.

L’alarme lancée n’est pas seulement économique, mais politique. Le chef du gouvernement cherche à donner un sens à son cap budgétaire, au risque de caricaturer les données. La peur du gouffre financier est ainsi utilisée comme outil de discipline parlementaire et comme justification des coupes à venir.

Des économistes dénoncent un raisonnement biaisé

L’économiste de l’OFCE rappelle que comparer les charges d’intérêts à des budgets ministériels est trompeur. La dette est une dépense financière particulière, qui ne peut être assimilée à une dépense courante. En procédant à cette comparaison, le Premier ministre simplifie à l’extrême et induit en erreur l’opinion.

Les experts soulignent que l’inflation amortit en partie, voire totalement, le coût de la dette. Si l’inflation est supérieure aux taux d’intérêt, l’État rembourse en monnaie dévaluée, ce qui réduit la charge réelle. En 2024, selon l’OFCE, la dette aurait même rapporté de l’argent à l’État, un phénomène qualifié de « taxe inflationniste ».

Pour les économistes, ce discours alarmiste sur la dette revient régulièrement dans l’histoire budgétaire française. Présentée comme « la plus stupide des dépenses », elle sert d’argument récurrent pour imposer l’austérité. Mais ce raisonnement néglige la complexité des dynamiques économiques et peut mener à des choix politiques contre-productifs.

La dette, enjeu politique et économique

L’affrontement entre gouvernement et économistes traduit une fracture plus profonde : faut-il voir la dette comme une menace ou comme un outil de financement ? Selon l’angle choisi, les conclusions varient radicalement, alimentant une confusion dans l’opinion publique.

Les prévisions pour 2025 restent mouvantes. Les taux d’intérêt, l’inflation et la croissance détermineront la réalité de la charge de la dette. Les comparaisons actuelles pourraient donc être infirmées par les faits. D’où la prudence des économistes face aux affirmations du gouvernement.

Pour certains, l’obsession autour de la dette n’est qu’un instrument rhétorique pour imposer des politiques impopulaires. En brandissant le spectre du surendettement, le pouvoir cherche à contraindre la société à accepter des sacrifices sans débat approfondi. La bataille autour des chiffres est donc aussi une bataille idéologique.